《中国民航报》、中国民航网 记者王艺超 通讯员胡波、王磊 报道:11月12日,民航航班延误信息数据共享应用项目取得阶段性成果,进入试运行阶段。据悉,该项目打破了机场与航空公司之间的系统壁垒,有效解决了旅客端获取航班延误信息“不对称”“不同步”的问题。呼和浩特机场成为全国首个依托民航运行数据共享机制,实现与航空公司同步向旅客发布航班延误信息的机场。

破解行业痛点:全国首个系统性航延信息共享项目应运而生

长期以来,民航领域存在航班延误信息传递不及时、数据不统一、发布不同步等问题,导致旅客获取信息不对称,机场与航空公司间协同成本较高。为解决这一行业痛点,呼和浩特机场率先提出构建全国民航航班延误信息数据共享应用的设想,经民航局运行监控中心采纳后,在中国民用航空局第二研究所(以下简称“民航二所”)牵头下组织开发。

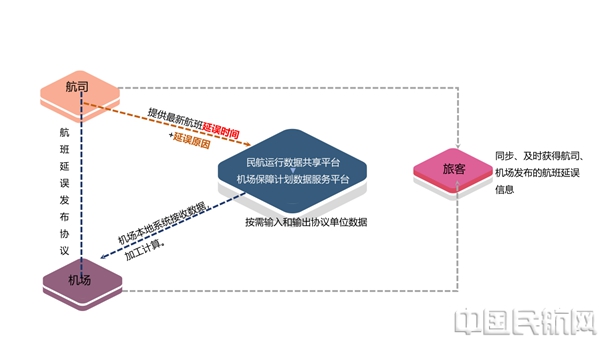

航班延误信息交互共享发布机制

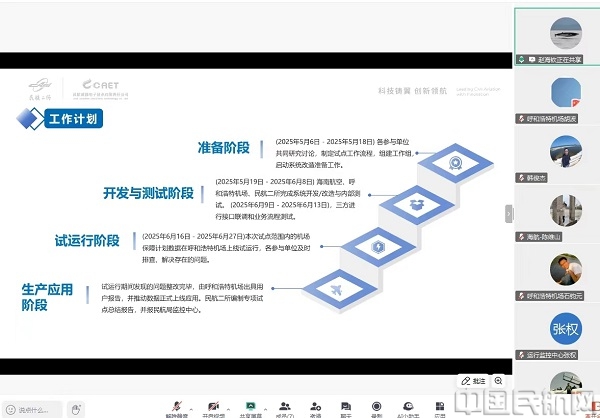

为确保项目落地见效,今年5月19日,在民航局运行监控中心统一指导下,民航二所协同呼和浩特机场、海南航空开展专项试点工作。作为项目技术支撑的核心力量,民航二所自主研发的机场保障计划数据服务平台,为本项目提供了关键技术支撑。三方通过签订《机场保障计划数据服务合作协议》,新增“航班延误原因”数据项,统一数据标准及应用场景,构建了“航空公司提供数据—共享及服务平台流转数据—机场应用数据”的闭环体系。

民航航班延误信息数据共享应用项目试点启动会(本文图片均由呼和浩特机场提供)

其中,民航二所不仅承担数据服务方的职责,对数据格式、阈值、逻辑、及时性等进行校验,更在项目组织、平台开发、数据搭建以及各方协同等方面发挥了关键作用。海南航空作为试点航空公司数据提供方,将航延信息数据发送至数据共享平台,充分落实数据源头管控责任,确保共享数据真实、完整、及时、规范,并创新提出延误状态下的半点时刻动态更新机制,进一步加强协同保障,提高旅客满意度。呼和浩特机场作为数据应用主体,负责接收“服务平台”发送的航延信息数据并发布至机场各保障单位及相关航显、广播平台,实现数据应用价值落地。

试运行期间,为确保运行平稳过渡,机场和航空公司仍采取原人工电话传递航延信息模式“陪伴运行”。

释放多重价值:数据共享革新为智慧民航注入强劲动能

对旅客而言,实现航延信息同步获取后,出行将更加便捷。旅客可通过短信、机场问询柜台、登机口、航显等多渠道“第一时间”知晓航班延误信息,从“航延信息上游”有效满足了旅客需求并提升了服务体验。

对行业发展而言,机场与航空公司通过打破系统边界实现数据共享,预计可降低40%的电话协同成本及人员沟通工作量,显著提升运营效率。同时,项目形成了可复制、可推广的数据共享标准和合作模式,为全国民航系统提供了宝贵经验。

作为全国首个依托民航运行数据共享机制,实现与航空公司同步发布航延信息的机场,呼和浩特机场将与民航二所、海南航空携手,在民航局运行监控中心的正确领导和大力支持下,充分发挥“试点先行”作用,以打好样、作示范为己任,持续加强与各航空公司的组织协调,升级信息技术支撑,邀请更多航空公司加入项目,不断扩大数据共享“朋友圈”,逐步向全国机场推广,推动实现全国民航航班延误信息数据共享,为构建更智能、更透明、更高效、更智慧的民航服务生态奠定坚实基础,助力推动民航行业高质量发展。(编辑:李佳洹 校对:陈虹莹 审核:韩磊)

返回首页

返回首页