中国民航网 通讯员郝艺婧 报道:吉林机场集团随着新冠肺炎疫情进入“国际化”阶段,防控工作重点转向了外防输入,承担着国际航班保障的长春机场T1航站楼作为这场战疫的“前线”,成了疫情防控工作的焦点地带。

面对疫情发展的瞬息万变与国际航班处置的复杂多变,没有任何一项工作可以一劳永逸。短短一月之内,T1航站楼的保障流程先后历经了四次改造,在航站楼的“变形”过程中,涉及流程变更、硬件改造、资源配置等工作千头万绪,而每一次的变化都意味着区域布置的推倒重来,可谓“牵一发而动全身”。

2月23日,韩国政府将新冠肺炎疫情预警级别上调至最高级别“严重”;2月26日,省政府将吉林省新冠肺炎疫情一级应急响应调整为省二级响应。

“应急响应虽然降级了,但防护保障仍需高度警惕。”这是航站楼管理部经理张洪权对部门全体员工的防疫号令。2月26日,在吉林机场集团领导班子的带领下,相关部门进行了多次踏勘论证,设计了一套完整的保障流程。按照职责分工,航站楼管理部各科室开始对T1航站楼国际区域进行首次改造,测温防控、扩展区域、增设座椅、提供备品,确保进出港旅客流程符合入境监管需要且衔接顺畅。

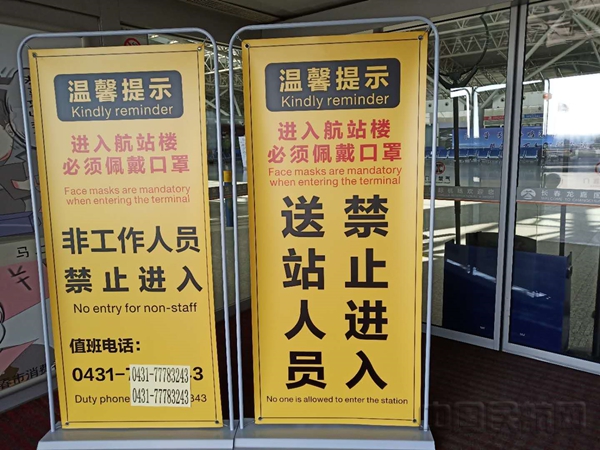

特殊时期,长春机场对进入航站楼的所有旅客实施体检测温,实时开通新风系统并对楼内实际温度进行监测,保证良好的室内空气环境与适宜温度;进港夹层海关测温区增设了36个爱心座椅,并用“√”及“×”简明易懂的方式告知旅客保持安全间距;规划了独立的“各地区接机人员临时休息区”,便于吉林省各地市州接机人员分别接收安置的需求;进户门处增加的“送站人员禁止进入”温馨提示标识,缩短了送机人员在机场的停留时间,最大限度减少与控制人员聚集的现象。

为了让返长旅客在严防病毒传播的严峻形势下,依然感受人文关怀与真情服务,旅客服务中心联系厂家加班赶制标识,在航站楼旅客流动密集的关键节点处,增设了各类“一米”温馨提示标识累计127处;运行控制中心又对负责日常保洁的科瑞物业提出了实行定人、定岗的防疫要求,专区指派专人进行保障,并升级了保障人员的个人防护用品,增加了区域清洁与消杀频次。

“一个专区的规划与启用,并非是划定一个空间、开通一个门禁那么简单”,这是疫情防控总联络员王彦波对于改造工作最深切的感触。

3月7日,长春机场迎接首个空客A330宽体大型机国际航班到港。

3月6日,航站楼管理部接到次日起保障空客A330国际航班的重要任务,张洪权再次组织各科室连夜落实了各项应急服务保障举措,有效防范疫情跨境传播。

保证出港航班的正常率、缩短入境旅客的等候时间、防止人员聚集交叉感染的风险,成了国际航班保障的客观多项选择题。为此,航站楼管理部重新设计保障流程,并组织实施了二次改造,包括明确各区域功能、确认物理分区位置及粘贴标识等。

此次改造工作实现了从空间上与其他区域的隔离,防疫检测过程由此前的机上转为航站楼内,为防止机场内交叉感染,业务管理室做了大量的工作。在出港厅设置了3间共168平米的观察室;进港夹层扩展了324平米旅客测温等候区;101-103进港廊桥区间增设了16具灭火瓶;重新规划的境外旅客专用休息区增设了276个座位;单独设置了发热旅客转运通道;为提高测温效率和准确性,还单独在出港厅玻璃幕高空粘贴了29平米玻璃膜;增设了饮水机两台,并配备了桶装饮用水、免洗消毒液及湿巾等物资。

为有效缓解了旅客的焦躁不安情绪,旅客服务中心又进一步在旅客途经区域及相应设施上增设安全距离、消毒防疫、爱心传递系列温馨提示标识累计51处,每个环节都要站在旅客的角度思虑详尽。

一夜之间,一个流程完善、区域独立、体验舒适的T1航站楼国际保障区域呈现在旅客面前,正在等候实践中的检验。诸般精益求精的背后,是所有连夜参与改造工作人员的辛劳付出,是航站楼管理部全体员工“讲政治、比奉献、保运营、齐争先”团队精神的最好体现。

3月26日,民航局发布了《关于疫情防控期间继续调减国际客运航班量的通知》,每家航企经营至任一国家航线只可保留一条,仅维持每条航线最低航班量。

航班量的减少,恰恰意味着防控的严峻形势加剧。为做好韩亚定点国际航班OZ303旅客入境后的全流程保障工作,航站楼管理部再次对现场环境进行踏查,反复商定保障方案,进一步优化保障环节,设置入境通道、规划专用区域、维护秩序,形成防输入闭环管理。

本着疫情防控与真情服务有机统一的原则,着力为驻楼单位解决时下难题,根据机场海关最新检疫要求,航站楼管理部又将入境通道夹层三间累计286平米办公用房作为海关用于高风险旅客医学排查区域,最大限度的增加医学排查各项单元室,又在最短时间协助其完成系列功能用房的升级与改造事宜。

为提高通关实效,经与科瑞物业协调后,在国际进港夹层等候区搭建起模拟客舱,参照空客A330机型舱位座椅分布,迁移了348个座椅,将原本客舱“平移”至航站楼内,座椅上方编码与舱位号码形成对应,减少入境旅客机上及口岸滞留时间,改善了旅客入境通关期间的候检环境。

流程再优化,需要重新梳理、分布航站楼内的标识,为此,旅客服务中心在新改造流程中增加了疏散引导标识50处、安全出口指示标识12处、疏导情绪类温馨提示3处;运行管理室又结合当下春季防火有关要求,在桌面演练的基础上,组织海关50余位工作人员进行现场应急疏散演习,盯紧每个环节、盯住每个流程,确保运行安全顺畅。

考虑到旅客为了防护而未在飞行中用餐的情况,旅客服务中心积极协调商贸公司,在T1航站楼国际进港区域增设了2台自动售卖机,满足了疫情期间旅客的基本购物需求。

4月7日,长春机场正式开始了定点国际航班保障任务的序幕。此前,就各保障环节进行了推演,对一线保障人员的防护情况进行了再次检查;综合输入风险指标,航站楼管理部制定了分区、分级、差异化疫情防控措施,青年突击队员依此加大了对旅客集中等候区、高频接触设备等高风险点的消毒频次,针对高风险区域消杀药剂配比浓度按照上限执行,确保精细施策、精准防控。

从第一个定点国际航班保障起,航站楼管理部就把梳理航班保障的关键节点作为当前重点工作任务跟进,对保障期间消杀工作耗时、关键节点分析完善逐一复盘,旅客入境保障方案也在不断磨合,只为进一步提升工作效率。如今,T1航站楼国际进出港区域规划有序、环境整洁,各驻楼保障单位运转有条不紊、区域运行合理高效,国际定点航班保障从首班的近10个小时,缩短至现在的约5个小时,是不断实践的成果检验。

然而,这些仅是T1航站楼抗疫“变形记”的前奏、间奏,新的改造、调整仍在继续……

4月20日,T1航站楼临时远机位将作为解除隔离的国际旅客乘机候机区重新启用,再次面临着流程设计、座椅摆放及引导标识设置等系列问题。总结几次的调整与改造的经验,当天便完成了T1航站楼国际中转国内旅客休息区180个座椅的调整、4处服务电话提示立牌的设计、制作与安装,航站楼管理部的各岗位员工已俨然变成了“熟练工种”。

“疫情防控形式的不断变化,长春机场T1航站楼的使命也会随之改变,这一个月里,我与所有同志们见证着T1航站楼的变化,也感动于同志们的辛劳无怨,我们航站楼管理部作为属地化管理部门,要根据疫情发展态势实时调整、优化保障方案、调整防疫重心,时刻整装待发,为下一次的战斗做好准备。”张洪权说。

返回首页

返回首页